La vicenda Dozier e il tema delle violenze da parte delle forze dell’ordine, cui è strettamente legata, per anni è stata dimenticata. Il caso del sequestro del generale statunitense, rapito dalle Brigate Rosse nel lontano 1981, è tornato recentemente alla ribalta, rievocando la triste pagina delle torture inflitte ai terroristi prima e dopo la liberazione dell’ostaggio. James Lee Dozier, nato a Fort Myers il 10 aprile 1932, è stato rilasciato il 29 gennaio 1982, dopo quarantadue giorni di prigionia. Le fonti di allora unite alle dichiarazioni emerse recentemente, all’interno di una più ampia narrazione del fenomeno armato, hanno evidenziato quale ruolo, e quali costi sostenne lo Stato nella sconfitta di tale fenomeno.

Malgrado ciò, a tutt’oggi, si rileva un silenzio assordante da parte delle Istituzioni che, una volta sconfitto il fenomeno del terrorismo, hanno archiviato quella tragica stagione, senza fare il passo successivo, cioè andare oltre la condanna e provare a capire il perché di tale fenomeno, attraverso un’analisi critica e volendo anche autocritica. Analisi che, almeno in parte, è stata compiuta da alcuni ex militanti armati e da parte dei familiari delle vittime del terrorismo, mentre non è stata compiuta dalle Istituzioni e dalle forze dell’ordine. Nel leggere gli atti parlamentari dell’epoca, si può notare come il ministro dell’Interno di allora negò sempre, persino con indignazione, l’utilizzo di queste pratiche.

Appare assai improbabile che non fosse a conoscenza dei metodi d’interrogatorio “duri” e violenti usati in alcuni frangenti nella lotta al terrorismo. Va anche rilevato come, paradossalmente, ma non troppo, a ridosso di quegli anni si ebbe maggiore “libertà” e “coraggio” nell’affrontare questi temi di quanto poi è avvenuto in seguito. Questa e altre vicende, come ad esempio, quelle avvenute alla scuola Diaz e alla caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova; o ancora altri episodi di violenza accertata – da parte di personale in divisa – come nei casi Cucchi e Aldrovandi, spesso innescano dei meccanismi di difesa da parte del personale in divisa che, però, forniscono un pessimo servizio alle Istituzioni.

Chiarire questi episodi controversi, anziché nasconderli, non vuole dire mettere sotto accusa l’intero Corpo. Semmai, dimostrare come il deficit di cultura interna, cui la riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza per la democratizzazione e sindacalizzazione della Polizia di Stato tentò di porvi rimedio, sia stato almeno in parte colmato.

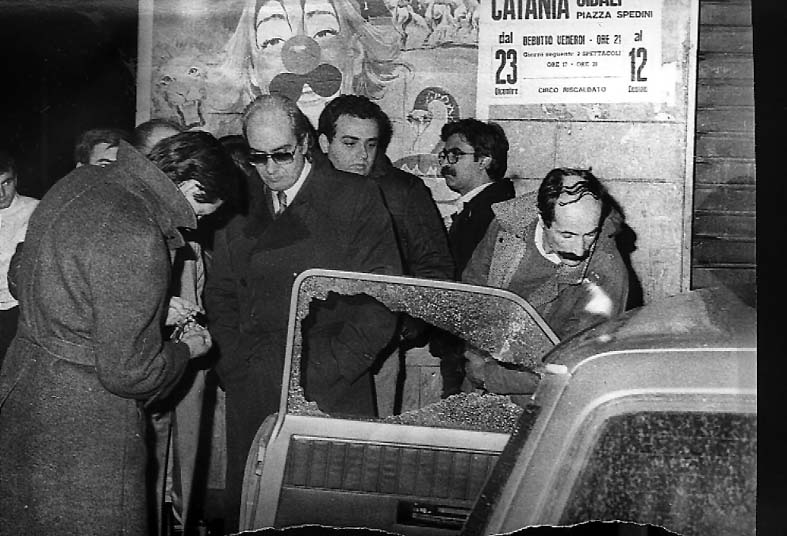

Il vice Direttore Ugo Vandelli vice direttore – Foto Imagoeconomica